Michel HAJJI GEORGIOU

31 octobre 2020

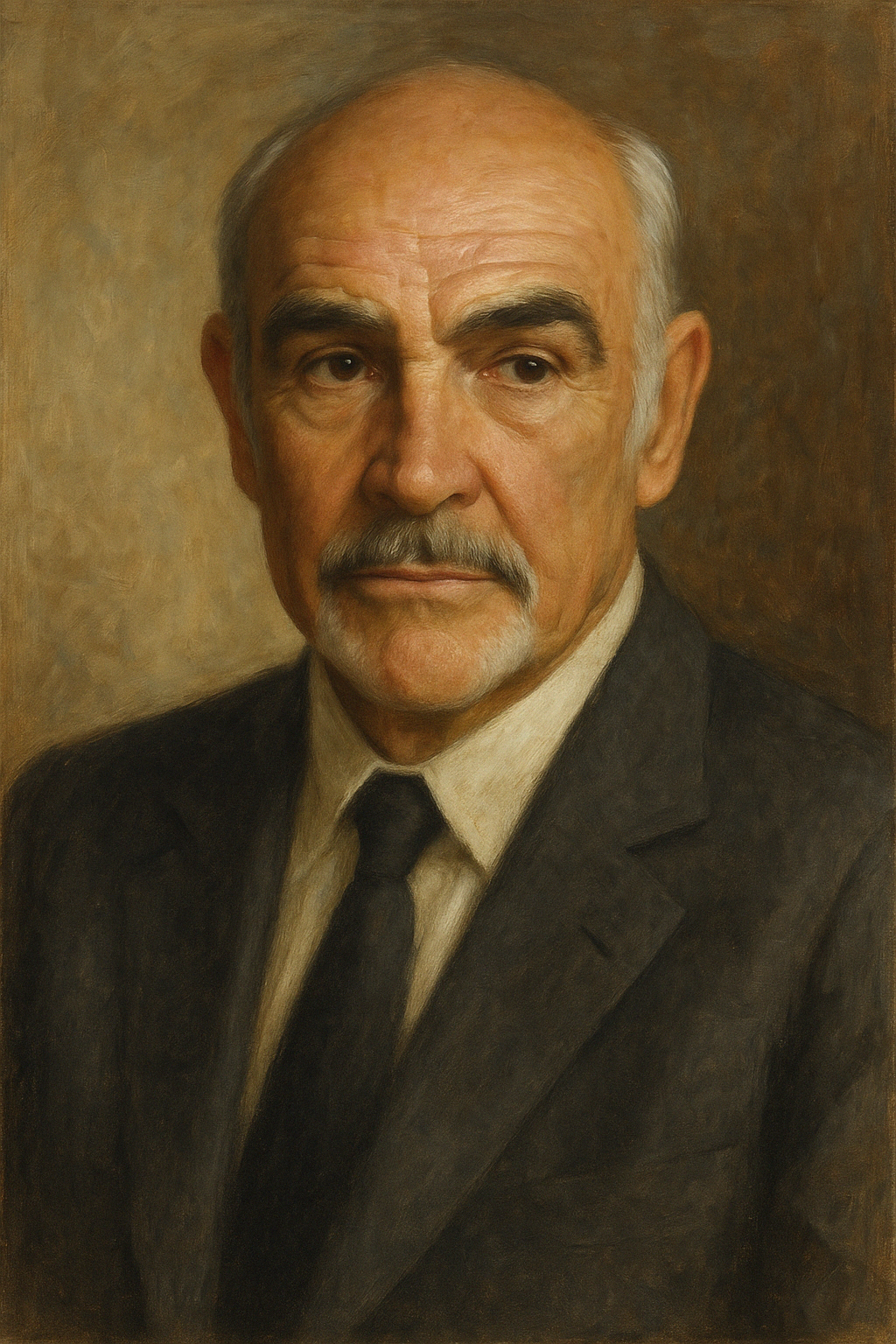

« My name is Bond. James Bond. »

Une phrase improvisée, un accent british, un voix de braise cendrée, une cigarette entre les lèvres, la flamme d’un briquet…

En quelques secondes, Sean Connery est déjà au sommet.

Un archétype du séducteur hypersexualisé du Septième art est né – et c’est « l’homme le plus sexy du monde » qui l’incarne…

Magnétisme animal exsudant le machisme, panache écossais, flegme et humour britannique, voix profonde, yeux mutins, regard intense et amusé, taille et carrure d’un champion de lutte gréco-romaine…

Connery, qui vient de disparaître à l’âge vénérable de 90 ans, était fait pour ce rôle.

Et pourtant…

Avant de percer, l’homme avait ramé.

Très longtemps.

Né en 1930 dans un milieu particulièrement modeste d’Édimbourg, Thomas Sean avait été tour à tour livreur de journaux, laitier, cimentier, maçon, menuisier de cercueils, maître-nageur, modèle de nu artistique, marin dans la Royal Navy, bodybuilder et candidat à Mr. Universe, ou encore acteur de comédie musicale au théâtre…

Ce n’est qu’en 1954 qu’il fait ses débuts sur grand écran.

Mais les petits rôles qu’il glane ça et là ne lui donnent guère l’occasion de déployer son talent.

La révélation

Et puis…

Et puis, il y a Dr. No, en 1962.

Ce n’est pas une révélation, mais un séisme.

Une révolution.

Pourtant, Ian Fleming imaginait plutôt Cary Grant dans le rôle de l’espion britannique.

Les producteurs voulaient Richard Burton, Peter Finch, James Mason, David Niven…

Le choix se porte toutefois sur l’énigmatique Connery.

Sa taille, sa musculature et son sex-appeal jouent en sa faveur.

Après tout, James Bond n’est pas Hamlet.

Le succès est immédiat, fracassant.

L’acteur devient immédiatement une star.

Un (Bond) dieu du grand écran.

From Russia with Love (1963), le second opus de la saga Bond – son préféré de la série – rencontre le même succès.

À 33 ans, il est au firmament.

Mais… il lui reste encore à faire ses preuves.

Il est conscient que l’image de l’aventurier séducteur risque de limiter ses horizons.

Le fantasme hitchcockien

Mais cet archétype du héros testostéroné devant lequel se pâment toutes les femmes du monde, Alfred Hitchcock, le génie vicieux du septième art, sait exactement quoi en faire.

Il invite Connery dans son univers pervers pour jouer le rôle du beau ténébreux… confronté à la sensuelle et frigide Marnie, qui refuse de s’offrir à lui.

Hitchcock émascule James Bond.

Mais l’acteur dégage un tel magnétisme que Tippi Hedren, l’égérie de Hitchcock, est loin d’en rester de glace dans la réalité. Elle s’en plaint même au réalisateur. Le charisme électrique de l’acteur la trouble trop. Sa frigidité se liquéfie instantanément…

« Ma chère, cela s’appelle du cinéma », répond Hitchcock, grinçant.

Pour rajouter à l’inconfort des acteurs, il leur interdit de se toucher sur le tournage…

Marnie n’est sans doute pas le meilleur film du maître du suspense. Mais le climat malsain qu’il dégage, surtout pour l’époque, en fait une œuvre unique, fascinante, exceptionnelle.

Pourtant, Connery retourne à Bond.

Inéluctablement.

Pour l’excellent Goldfinger (1964) — le meilleur de la série ? — puis l’honorable Thunderball (1965).

Rien que du bon… dans le même registre.

Le Golgotha rédempteur

Mais Connery veut autre chose – et c’est Sidney Lumet qui le lui offre dans le magistral The Hill (1965).

Le climat y est tout aussi malsain que Marnie.

Mais ici, point de la femme castratrice. Celui qui châtre, c’est un gardien de prison sadique qui, durant la Seconde Guerre mondiale, torture ses détenus dans une prison militaire d’Afrique du Nord.

Connery y campe l’une des victimes qui se rebellent contre le geôlier.

Plus rien à voir avec l’agent britannique et son glamour.

L’anti-Bond par excellence.

Faudrait-il y voir, du reste, une métaphore de sa relation avec son personnage du MI-6, devenu en quelque sorte son taulier sadique ?

The Hill est surtout l’occasion pour Sean Connery de montrer ce qu’il sait faire – à part se montrer impitoyable avec ses femmes et ses ennemis.

Le syndrome de Frankenstein

Mais Bond est Bond, et les exigences du contrat sont ce qu’elles sont.

You Only Live Twice (1967) ne déçoit pas.

Le monde ne se lasse pas de James Bond.

Sean Connery, par contre, si.

Bond est devenu son univers carcéral.

Un tueur à gages… dont la cible n’est autre que Connery.

« J’ai créé un Frankenstein », ira-t-il jusqu’à dire.

Il peine à trouver des rôles.

Shalako (1968) ? Médiocre.

Male of the Species (1969) ? Le téléfilm en trois segments est très bon, mais qui s’en souvient encore ?

Son Roald Amundsen de Krasnaya Palatka (The Red Tent, 1969), du grand Mikhail Kalatozov ? Perdu avec l’expédition ratée du pôle Nord que le film raconte…

Le temps de la cohérence

Heureusement, il y a le Ken Loach américain de l’époque, Martin Ritt, pour le sortir de l’impasse. The Molly Maguires (1970), le résultat est un baril en poudre.

Connery face à Richard Harris, c’est de la dynamique.

Tendu, explosif, éructant… Sean Connery ressemble enfin à lui-même.

Il n’est plus un éros cinématographique, mais une force de la nature, une boule de feu et de fureur lâchée sur scène.

Le temps de l’exploitation se termine avec Diamonds Are Forever (1971), son dernier Bond officiel.

Mais cette fois, il sature, et quitte la franchise.

La page est tournée.

Sean Connery peut définitivement enlever sa perruque — il est presque chauve depuis l’âge de 17 ans — du jeune premier et assumer enfin celui qu’il est, sans fioritures.

Beaucoup plus qu’un bellâtre dangereux.

L’effet cathartique est immédiat.

Dans The Offence (1971), Sidney Lumet lui offre le rôle d’un officier enragé, violent, incontrôlable, prisonnier d’une volonté obsessionnelle : mettre au pas un criminel pédophile.

L’un des meilleurs rôles de sa carrière.

Plus de séduction édulcorée, de violence aseptisée version grand public.

Plus de filtres.

Comme chez Ritt, mais de manière décuplée, Connery y est brutal à souhait.

Un homme qui dérape progressivement, jusqu’à ressembler, dans la violence, au monstre qu’il pourchasse.

L’acteur est juste sensationnel.

The Offence passe quasi inaperçu.

Trop peu hollywoodien dans ses tropes.

Où est-ce parce que Connery déconstruit pierre par pierre son faux double mimétique, James Bond ?

Grandeur et décadence

Zardoz (1974) de John Boorman aurait dû lui aussi devenir un film culte.

Il ne sera qu’un navet.

Trop complexe et cryptique, peut-être, pour un film de science-fiction destiné au grand public ?

Pourtant, vue du XXIe siècle, la métaphore de Boorman sur la dystopie scientiste, l’hyper-rationalisme outrancier, la fin de l’histoire, les roses sans épines et l’irrésistible retour de l’humain, du désir et de la mort, paraît prophétique.

Sans doute trouvera-t-elle un jour le regain d’intérêt qu’elle mérite vraiment.

Même schème : Zardoz, c’est la destruction définitive du tabernacle des héros symétriques, des supercherie de sex symbol et des idoles de pacotille.

007 est mort et enterré. Place à Zed, ce personnage primitif et barbare, chauve, à peine vêtu d’un pagne de cuir, Prométhée postapocalyptique, Oméga du temps, mais aussi Adam d’un nouveau monde rehumanisé…

Encore une fois, le public refuse de suivre l’acteur dans son suicide-fratricide.

Il acclame James Bond et conspue Sean Connery.

Ce revers n’empêche pas l’acteur d’enchaîner les bons films : Murder on the Orient Express (1974) de Lumet, The Wind and the Lion (1975) de John Milius, et surtout — apothéose de sa carrière — The Man Who Would Be King (1975) de John Huston.

Avec Daniel Dravot, il n’est plus simplement Adam.

Il devient un homme-dieu, un nouvel Alexandre le Grand, dans les contrées reculées de l’Inde.

Un mégalomane mythomane avec sa folie des grandeurs.

Le résultat est phénoménal. Un chef-d’œuvre de Huston, qui restera le film préféré de l’acteur.

James Bond est le Connery de 1962 ? Dravot celui de 1975.

Dans Robin and Marian de Richard Lester, Connery campe un Robin Hood, vieillissant avec sa Maid Marian, Audrey Hepburn.

Le film, pourtant très beau, n’est pas un succès.

Encore une fois, Connery est pénalisé par son public.

The Offence était l’envers du Bond superpolicier impeccable ? Zardoz l’anti-Bond élégant et raffiné ?

Les masses ne veulent pas d’un Connery iconoclaste, qui a accepté de vieillir.

Trahison.

Ce sceau de l’infamie le poursuivra durant la décennie 1980.

S’il clôture en beauté cet âge glorieux des seventies, où le cinéma était encore un espace d’exploration libre, avec l’excellent A Bridge Too Far et le divertissant The Great Train Robbery, on ne lui propose plus après, globalement, que des films sans âme : Meteor, Cuba, Outland, Five Days One Summer, Sword of the Valiant…

Seul le désopilant, parodique, caustique et incroyablement visionnaire Wrong Is Right est à sauver du lot. Mais le film est en avance sur son temps. Un OVNI en ce début des années 1980. Qui aura le courage de le repêcher pour réaliser à quel point ce film visait juste ?

Le highlight de cette époque est très certainement son rôle court, mais saisissant de justesse, en Agamemnon dans Time Bandits des Monty Python.

Never Say Never…

En 1983, Sean Connery se livre à un exercice thérapeutique salutaire.

Autant pour lui que pour un public qui le hait autant qu’il l’adule.

Le seul exercice salutaire pour réparer la fêlure ontologique, guérir la dissociation et trancher le noeud gordien de la hainamoration, c’est de… renfiler le costume de James Bond.

Never Say Never Again d’Irvin Kershner confronte le spectateur à ses angoisses et ses démons : un Sean Connery en James Bond vieillissant.

Cette fois, c’est Sean Connery qui impose ses règles à Bond, pas l’espion qui contrôle l’acteur.

La boucle est bouclée.

Connery enterre son cycle héroïque.

Il peut maintenant devenir un mentor.

C’est justement la proposition que lui offre Russell Mulcahy dans Highlander (1986).

Connery est magistral dans le rôle de Ramirez, le passeur entre deux mondes.

Le public applaudit.

La thérapie Kershner a fonctionné.

Sean Connery, réconcilié avec son audience, entame son troisième âge d’or, et endosse la figure du sage.

D’abord sous la robe de bure de William de Baskerville, le moine-érudit-enquêteur de The Name of the Rose.

L’effet est magistral.

Sean Connery, avec son accent légendaire et son air druidique, est devenu un Yoda de chair.

Cette image, Brian De Palma va la transposer de l’Inquisition dans l’Italie du Moyen-âge à la Prohibition du Chicago des années 1930.

Il offre un rôle à Sean Connery un rôle en or – celui du Malone de The Untouchables, mentor de Kevin Costner-Eliott Ness.

Malone est la jonction parfaite entre ce que Connery a toujours été et ce qu’il est devenu : cette même force de la nature irascible, indomptable, impétueuse transformée par les mains du potier en clairvoyance, sagacité, maturité.

L’effet est sensationnel.

Malone est à la fois l’un des personnages les plus rough et les plus attachants des années 1980.

Sean Connery glane un Oscar du meilleur second rôle bien mérité.

Deux autres rôles contribuent à ancrer cet archétype : le Dr. Henry Jones, père du célèbre Indiana, dans The Last Crusade (1989), puis l’amiral Marko Ramius de The Hunt for Red October (1990).

L’héroïsme n’est plus seulement dans l’intrépidité — mais dans le savoir… et même la retraite quand il le faut.

L’éclipse

La dernière décennie cinématographique de Connery est la moins intéressante.

Une sorte de note de bas de page de sa carrière.

Hollywood est une catin. N’ayant pu le cloîtrer indéfiniment dans le rôle de James Bond, elle prend à présent sa revanche dans celui du sage-mentor de films d’action ou d’aventures, de manière presque caricaturale.

Son choix de rôles n’est pas très heureux non plus.

Il refuse ainsi le rôle de Gandalf dans la trilogie de Tolkien adaptée par Peter Jackson… pour faire des navets qu’il regrettera.

Le refus de Gandalf devient plus qu’un mauvais choix de carrière : un refus de devenir symbole universel quand on a passé sa vie à lutter contre les symboles.

La seule exception sera sans doute Finding Forrester (2000) de Gus Van Sant, qui préfigure l’éclipse définitive de l’acteur : un drame humain où l’effervescence brute d’un écrivain reclus, en fin de parcours et insupportable, est progressivement apprivoisée au contact d’un jeune garçon banlieusard en soif d’apprendre.

Le dernier rugissement d’un acteur sensationnel, qui, à l’instar de Zardoz, chercha en permanence à ramener de l’humain dans la machine hollywoodienne, jusqu’à se consumer et s’éclipser.

Sans doute, de James Bond, Connery est-il devenu Marko Ramius, cet officier qui préfère la défection à un monde qui ne lui ressemble pas ; ou encore Forrester, cet écrivain qui préfère se cacher plutôt que de rester dans une industrie qui ne sait plus quoi faire de son génie…

Sean Connery n’est plus.

Il ne faut pas pleurer James Bond.

Il faut pleurer ce colosse écossais qui est resté, comme ses personnages, fidèle à lui-même, envers et contre tous .

En savoir plus sur Beirut Unbound

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.