Michel HAJJI GEORGIOU

16/12/2025

Ce n’est pas un hasard si son film préféré était It’s a Wonderful Life (1946) de Frank Capra.

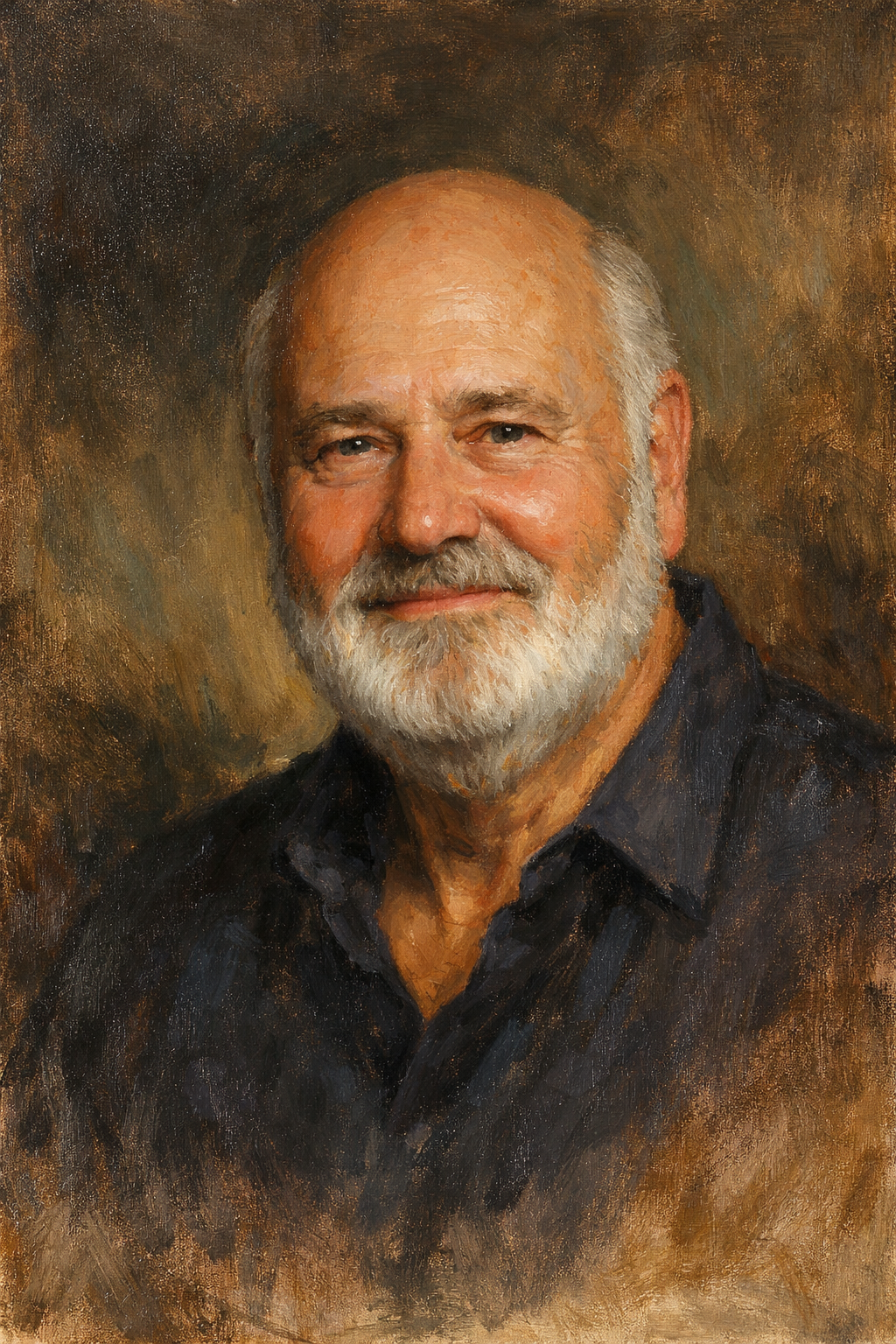

Rétrospectivement, l’univers de Capra constitue la matrice de toute l’oeuvre de Rob Reiner, qui a été retrouvé assassiné à son domicile le 14 décembre au côté de sa femme Michele, à leur domicile de Los Angeles.

Chez Capra, comme chez Reiner, il est possible de retrouver systématiquement : l’idée d’une certaine Amérique innocente mais confrontée à ses démons ; l’enfance comme espace de pureté et de préservation du moi authentique ; l’amour et l’espérance comme forces motrices et rédemptrices ; le rire purgatif comme exutoire ; le matérialisme, la cupidité et l’arrogance comme premiers pas vers la chute vertigineuse. It’s a Wonderful Life est, en ce sens, le film le plus abouti de Capra, dans la mesure où tous ces éléments se combinent pour créer un conte de Noël transgénérationnel, immaculé, vibrant.

Un hymne à la vie face à la tentation du désespoir.

Comme Capra, Rob Reiner était un cinéaste de la chaleur humaine. Un passeur discret, sans cynisme, sans ironie surplombante, sans l’arrogance des donneurs de leçons. Il savait réveiller l’enfant enfoui en chacun de nous, celui que la vie adulte, ses compromis et ses renoncements, s’emploient méthodiquement à étouffer. Son cinéma ne cherchait pas à briller par la virtuosité formelle, mais à toucher juste, là où les êtres doutent, espèrent, trébuchent, tremblent, puis se relèvent lentement, et retrouvent progressivement leur équilibre, leur gravité.

La brutalité de sa mort heurte d’autant plus qu’elle frappe un homme dont toute l’œuvre fut une tentative obstinée de réconcilier le monde avec sa part la plus fragile : l’enfance, l’amour, l’amitié, la loyauté, ou encore le rire partagé contre l’absurdité du réel.

The Princess Bride (1987) demeure, à cet égard, une œuvre fondatrice. Conte merveilleux, drôle, apaisant, il parlait aux enfants sans jamais prendre les adultes pour des imbéciles, rappelant qu’un monde désenchanté n’est jamais une fatalité, et que l’imaginaire, loin d’être une fuite, peut constituer une résistance douce à la brutalité du réel. Il est difficile d’oublier Robin Wright en princesse ou le cabotinage outrancier de Kevin Kline en Inigo Montoya, version Robin Hood du Cid de Corneille.

Bien des années plus tard, Flipped (2010) proposera une variation plus intime, presque pudique : un récit lumineux pour apprivoiser les premiers émois amoureux, la solitude, la peur du rejet, l’apprentissage douloureux de la vulnérabilité. Chez Reiner, aimer n’allait jamais sans trembler. Et c’est un apprentissage constant, parfois douloureux, mais parsemé d’éclats de beauté.

L’amour comme apprentissage de la vie

L’amour est, en effet, le cœur battant de son œuvre. Mais un amour sans illusion romantique : un amour traversé de fissures, d’imperfections, de silences, de malentendus. Un amour fait de moments de complicité, de rires partagés, d’élans d’euphorie, mais aussi de fatigue, d’attente, de désillusion. Reiner filmait l’amour comme une construction patiente, exposée au temps, aux épreuves, à l’usure — et c’est précisément ce qui le rendait crédible, profondément humain. Ce qu’il était, du reste, dans la vi et dans son engagement politique.

The Sure Thing (1985), avec un John Cusack désespérément en quête de son amour évasif, esquissait déjà cette dynamique du lien. Mais c’est When Harry Met Sally… (1989), son chef-d’œuvre, qui en demeure l’expression la plus aboutie. Rarement le cinéma aura saisi avec autant de justesse la singularité d’une relation, sa maturation lente, ses détours, ses résistances, sa valeur construite au fil des années. Loin des récits passionnels ou tragiques, Reiner y célébrait une vérité simple et exigeante : aimer, c’est apprendre à reconnaître l’autre dans sa durée, et non dans l’instant. La complicité synergique entre Billie Crystal et Meg Ryan magnifiait le film, en lui donnant une pesanteur parfaitement légère, transversale à toutes les époques. Comme It’s a Wonderful Life, When Harry Met Sally… est un film qui tient l’épreuve du temps. Une oeuvre qui continue de se mouvoir en nous au fil des ans, sans être prise au piège de l’éternité.

Cette fidélité au lien traverse également The Magic of Belle Isle (2012), qui explore la possibilité d’une rédemption tardive par l’amour et la transmission, lorsque l’existence semble déjà figée dans le regret. De même, The Bucket List (2007) propose une méditation douce-amère sur l’amitié, la loyauté, le compagnonnage face à la maladie et à la mort. Reiner y rappelle que la dignité humaine ne se mesure ni à la réussite sociale ni à la performance, mais à la qualité des liens tissés jusqu’au bout. C’est un exercice de funambule que de savoir parler de la fragilité de l’humain et de ses plus grandes angoisses sans faux-semblants, sans contournements sarcastiques, mais avec une vérité nue et franche, et sans jamais verser dans le drame. Avec un sourire bienveillant. Un sourire de vie.

Mais réduire Rob Reiner à ce seul humanisme chaleureux serait incomplet.

Car il fut aussi un maître de la parodie et de la satire. This Is Spinal Tap (1984), faux documentaire aussi hilarant que corrosif sur l’industrie musicale, demeure un jalon du cinéma moderne. Derrière l’humour, on y trouve déjà une critique fine des vanités, de l’ego, de la machine à broyer les êtres au nom du succès. Du Capra incarné dans le contemporain. Il ne faut pas s’étonner si ce premier coup de génie résiste aussi à l’usure du temps. Il n’a simplement jamais été égalé, et devient de plus en plus vrai au fur et à mesure qu’un certain monde s’engonce et s’enracine dans sa médiocrité et sa fausseté.

Reiner excellait également dans le registre du drame et de la gravité morale, où, pourtant, il ne s’aventura jamais suffisamment. A Few Good Men (1992) osa frontalement interroger le rapport à l’autorité, au devoir et à la vérité. Jack Nicholson y incarna magistralement un haut-gradé militaire amoral, mû par une éthique fermée, disciplinée, prête à sacrifier l’humain sur l’autel de l’ordre. Reiner posait à travers ce film une question essentielle : que vaut une société qui protège ses mythes au prix de la vérité ? La question reste plus que jamais d’actualité. Et, sans doute, dans l’Amérique d’aujourd’hui, aucun studio n’accepterait de faire ce film.

Stand By Me ou la blessure originelle

Enfin, Rob Reiner sut explorer la part sombre de l’humain avec une intensité rare. Ses adaptations de Stephen King, Stand by Me (1986) et Misery (1990), comptent parmi les œuvres les plus oppressantes et les plus justes dans le registre du film d’horreur. Elles sondent la peur, la perte de l’innocence, l’enfermement, la violence latente qui sommeille sous la surface du quotidien. Là encore, Reiner ne cherchait pas l’effet, mais la vérité psychologique.

Stand by Me, servi par l’immensément talentueux River Phoenix, c’est Reiner, l’enfant en lui, qui se confronte à la part la plus sombre de l’humain, mais, malgré l’horreur, c’est le lien qui survit en lui. Ici, l’enfance n’est jamais idéalisée : elle n’est ni innocente, ni protégée, ni enchantée. C’est au contraire l’âge où la vérité du monde fait irruption sans filtre. L’enfance, chez Reiner, loin d’être le paradis perdu, est le premier lieu de confrontation avec la finitude. Et c’est là que le film devient central dans son œuvre : Reiner suggère que ce que nous appelons « maturité » n’est souvent qu’un oubli organisé de ce moment fondateur, à savoir que l’on cesse d’être enfant le jour où l’on comprend que la mort n’est pas une abstraction. C’est un film d’initiation — mais sans mentor, sans transcendance, sans salut.

Face à cette irruption du réel, il ne reste qu’une chose : le lien. L’amitié, chez Reiner, n’est pas sentimentale. Elle est provisoire, fragile et vouée à se dissoudre. Selon lui, l’amitié enfantine est la seule relation humaine entièrement désintéressée, dans la mesure où elle précède la compétition, le statut, la performance, la trahison sociale, etc. C’est une fraternité d’avant la corruption du monde. L’adulte qui se souvient n’est pas réconcilié, encore moins apaisé. Il n’est que le survivant d’un âge où l’on a vu trop tôt ce qu’il ne fallait pas voir.

Dans toute l’œuvre de Reiner, on retrouvera ce motif : l’adulte blessé (The Magic of Belle Isle), l’homme désabusé mais encore capable d’amour (When Harry Met Sally…), le vieil homme face à la mort (The Bucket List). Stand by Me porte en lui les germes de tout cet itinéraire : le moment où l’innocence ne disparaît pas, mais, pire encore, se fracture. Contrairement à Spielberg, par exemple, Reiner ne sauve pas l’enfance par le merveilleux. Il ne la protège pas. Il fait exactement l’inverse : il accepte qu’elle soit blessée, mais refuse qu’elle soit niée. L’apprentissage de l’amour et de la vient à ce coût.

Son humanisme tient là : la dignité humaine naît dans la vulnérabilité reconnue, pas dans l’illusion ; l’enfance n’est pas à idéaliser, mais à honorer comme moment fondateur de lucidité. En ce sens, Stand by Me est l’origine secrète de toute son œuvre, son mythe originel : l’enfant qui voit trop tôt devient l’adulte qui cherche le lien ; la fraternité brève deviendra l’amour imparfait et la perte irréversible, la quête de rédemption. Sans Stand by Me, When Harry Met Sally… n’est qu’une comédie romantique parmi d’autres, The Bucket List un film de plus sur la mort. Avec Stand by Me, toute son œuvre devient une tentative obstinée de réparer ce qui s’est fissuré à douze ans. L’enfance n’est pas ce que l’on perd, mais ce dont on ne se remet jamais tout à fait — et toute vie adulte est, d’une manière ou d’une autre, une réponse à cette première blessure.

En fait, Stand by Me et It’s a Wonderful Life renvoient à la même interrogation morale, mais placée à deux moments opposés de l’existence. Chez Capra, l’homme adulte est au bord du renoncement : George Bailey, le personnage adulte campé par James Stewart ne voit plus que ses échecs, ses sacrifices, sa vie « manquée ». Le film lui révèle alors, par une fable métaphysique, que le sens d’une existence ne réside ni dans la réussite ni dans la grandeur, mais dans l’empreinte invisible laissée sur les autres, dans les liens tissés sans gloire, presque à son insu. C’est un film sur la valeur rétrospective d’une vie ordinaire, relue à l’aune du lien.

Stand by Me pose exactement la même question, mais en amont. Là où Capra regarde une vie arrivée à son point de bascule, Reiner regarde l’instant où tout commence à se fissurer. L’enfance y apparaît comme le lieu où se forgent les premières vérités existentielles : la conscience de la mort, la solitude fondamentale, mais aussi la découverte que le lien — l’amitié, la fraternité, la loyauté — est la seule réponse possible à l’absurdité du monde. Si It’s a Wonderful Life affirme que la vie vaut par les liens que l’on a créés, Stand by Me montre que cette vérité émane d’un moment précoce où l’on comprend, sans mots, que l’on ne traverse pas le réel seul. Chez Reiner comme chez Capra, l’humanisme n’est ni héroïque ni triomphal, mais fragile, discret, presque invisible. Il est rédemption.

L’ironie est cruelle : l’homme qui sut traduire avec tant de délicatesse la pureté, la tendresse, la chaleur, la joie, la singularité de l’humain sur grand écran a rencontré une fin d’une noirceur presque stephen-kingienne. Comme si la réalité, une fois encore, se plaisait à démentir ceux qui croient obstinément en la bonté et la beauté fragiles du monde. Et les propos dénués de toute empathie et de toute humanité tenus pour avilir la mémoire du cinéaste par le président des États-Unis ne font paradoxalement que mettre encore plus en valeur la force de son message.

Si vous n’avez pas vu ces films, il faut le faire. Ils parlent tous, chacun à sa manière, de la vulnérabilité humaine. De la vie dans ce qu’elle a de plus éprouvant, mais aussi de plus lumineux. Ils rappellent que, face à la violence, au cynisme et à la peur, il reste toujours une possibilité de lien — fragile, imparfaite, menacée — mais essentielle.

C’est peut-être cela, au fond, l’héritage humaniste de Rob Reiner : avoir filmé, sans naïveté mais sans renoncer, la dignité obstinée, indomptable, souverainement humaine, de l’humain.

En savoir plus sur Beirut Unbound

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.